Определение болезни. Причины заболевания

Вертеброгенная торакалгия (ВТ) — это болевой синдром, возникающий вследствие дистрофических поражений грудного отдела позвоночного столба. Обычно она обусловлена поражением рёберно-позвоночных и рёберно-поперечных суставов и их капсул.

Дистрофическое поражение грудного отдела позвоночника и область болевого синдрома

Рассматривая ВТ как возникающий хронический алгический (болевой) синдром вследствие дистрофических поражений позвоночника, исследователи установили, что на развитие и течение заболевания оказывают влияние множество факторов, которые при дальнейшем прогрессировании теряют свою специфичность.

Спровоцировать возникновение ВТ могут следующие факторы:

• травмы и опухоли позвоночного столба;

• стато-динамические перегрузки;

• отражённые боли при патологии внутренних органов, которые распространяются по вегетативным образованиям и проецируются в определённые зоны спины;

• психоэмоциональные перегрузки;

• метеолабильность (метеочувствительность).

При обнаружении схожих симптомов проконсультируйтесь у врача. Не занимайтесь самолечением — это опасно для вашего здоровья!

Симптомы вертеброгенной торакалгии

Для ВТ характерна глубинная мозжащая (тупая и ноющая) боль приступообразного или постоянного характера с тягостной эмоциональной окраской. Зачастую ограничены и болезненны ротационные (вращательные, круговые) движения в грудном отделе позвоночника. Боль может возникать не только при движениях, но и во время дыхания. Чаще всего она бывает односторонней, однако может распространиться и на обе части грудной клетки (опоясывающая боль). Усиливается при неумеренных физических нагрузках и переохлаждении.

Зоны болевых ощущений

Также при ВТ отмечается искривление позвоночника: уплощение или усиление кифоза, сколиоз. Тонус паравертебральных мышц более повышен на выпуклой стороне сколиоза.

Сколиоз при вертеброгенной торакалгии

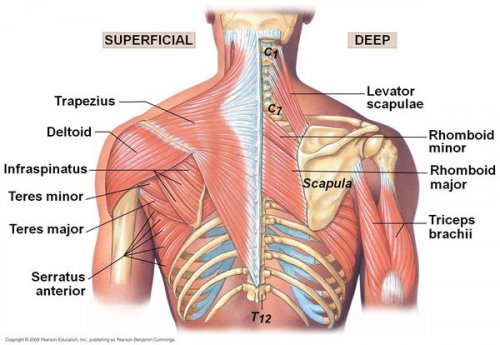

При кинестетическом исследовании выявляются болезненные участки, преимущественно в проекции трапециевидной мышцы спины, а также мышцы, поднимающей лопатку, большой и малой грудной, передней зубчатой, межрёберных и широчайшей мышцы. Болевые точки также определяются в проекции грудино-ребёрных и грудино-ключичных сочленений, грудины и мечевидного отростка.

Мышцы спины

Функциональные блокады или ограничение движения грудных ПДС (позвоночно-двигательных сегментов) практически всегда соответствуют локальной боли и сопровождаются блокадой рёбер. Блокады в ключевых зонах (цервико-торакальном и торако-люмбальном переходах) сопровождаются более массивной симптоматикой с включением сопряжённых отделов позвоночника.

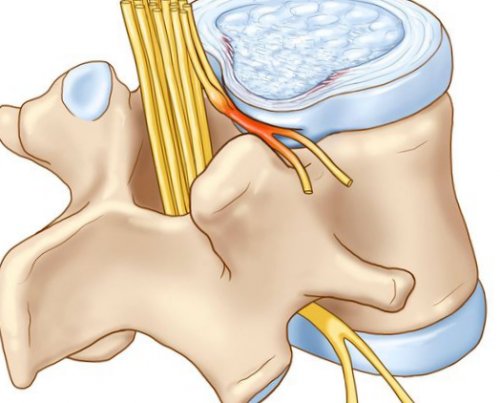

Корешковые синдромы грудного остеохондроза встречаются достаточно редко и сопровождаются интенсивными жгучими опоясывающими болями.

Сдавление спиномозгового корешка, провоцирующее корешковый синдром

Патогенез вертеброгенной торакалгии

В основе патогенеза дистрофических заболеваний позвоночника лежат:

В патогенезе заболевания первично страдает межпозвонковый диск и капсулы дугоотростчатых суставов. Позже в процесс вовлекаются опорно-двигательная, нервная и мышечная системы.

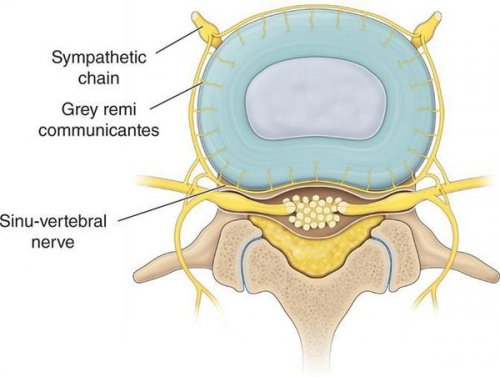

Развитие выраженных клинических проявлений (манифестация) заболевания обусловлена ирритацией рецепторов синувертебрального нерва, приводящей к появлению вертебрального и экстравертебральных синдромов грудного отдела позвоночника.

Синувертебральный нерв

Прогрессирование дистрофического процесса в межпозвонковых дисках и дугоотростчатых суставах приводит к:

• усилению декомпенсации в трофических системах;

Воспалительный процесс в последующем сменяется на пролиферативный (процесс разрастания ткани), что ведёт к вовлечению в процесс окружающих тканей и нервно-сосудистых образований, способствующих проявлению неврологических синдромов дистрофического поражения позвоночника.

Классификация и стадии развития вертеброгенной торакалгии

При болях в грудной клетке важно различать:

• локальную боль, обусловленную различными патологическими изменениями мышечно-скелетных структур;

• отражённую боль, связанную с патологией внутренних органов;

• проекционную боль, возникающую при патологии корешков спинного мозга или нерва.

Одна из последних систематизаций спондилогенных заболеваний нервной системы предложена В. Ф. Кузнецовым (2004 год), в которой представлены неврологические синдромы и основные заболевания позвоночного столба. Ниже приведены выдержки из классификации, касающиеся поражений на грудном уровне.

Вертеброгенные неврологические синдромы:

• Рефлекторные болевые синдромы (без неврологического дефицита) — грудной прострел и торакалгия;

• Корешковые синдромы;

• Синдром спондилоартралгии;

• Вертеброгенные нейродистрофические синдромы;

• Вторичные компрессионно-ишемические невропатии;

• Вертебрально-висцеральные синдромы;

• Сочетанные вертеброгенные неврологические синдромы.

Осложнения вертеброгенной торакалгии

Рефлекторные синдромы ВТ отличаются большим разнообразием. Их определённая метамерная зависимость (связь участка тела с определённым сегментом спинного мозга или нервом) обусловлена поражением межпозвонковых дисков. Однако корешковый компрессионный синдром является весьма редким синдромом ВТ.

Учитывая, что заболевание характеризуется прогредиентным течением (то есть непрерывно-прогрессивным усилением симптомов), хронический болевой синдром весьма существенно влияет на работоспособность, появляется утомляемость, снижается внимание при выполнении работы, часто возникает раздражительность и плаксивость.

Характерно , в виде бессонницы и прерывистости, что вызвано относительной иммобилизацией грудного отдела позвоночника. Пациент просыпается неотдохнувшим, разбитым, что также влияет на работоспособность.

Нередко возникают боли во внутренних органах — сердце или животе. Боли носят ломящий, ноющий характер, иногда острый, могут усиливаться при поворотах и сгибании корпуса.

Диагностика вертеброгенной торакалгии

Определяющим фактором при обследовании пациента является установление источника патологической болевой импульсации, что важно при проведении дифференциальной диагностики и назначении патогенетического лечения при ВТ.

Дифференциальная диагностика, как правило, проводится с заболеваниями лёгких, сердца и желудочно-кишечного тракта.

опорно-двигательной системы при торакалгиях должно проводиться с использованием неврологических, нейроортопедических и мануальных методик, так как применение только клинического обследования значительно облегчает диагностику, сокращая диапазон возможных диагнозов ввиду разнообразия симптомокомплексов заболевания.

Нейроортопедическое обследование представляет собой комплекс методик:

• курвиметрическая диагностика;

• углометрические обследования;

• миотонометрические обследования;

• тензоальгиметрические обследования.

Для интерпретации данных комплексного нейроортопедического обследования необходим их перевод в сопоставимые единицы, что достигается при сравнении каждого исследуемого параметра с соответствующей нормой, причём их интегральный показатель отражает выраженность болезни и может применяться в качестве критерия оценки эффективности лечения.

При мануальном тестировании:

• устанавливается характер, выраженность и локализация функциональных изменений опорно-двигательного аппарата;

• выявляются патологически напряжённые или расслабленные мышцы, активные и латентные триггерные точки;

• оценивается степень ограничения движений и их болезненность в трёх взаимно перпендикулярных плоскостях — сагиттальной, фронтальной и горизонтальной;

• оценивается симметричность двусторонних структур.

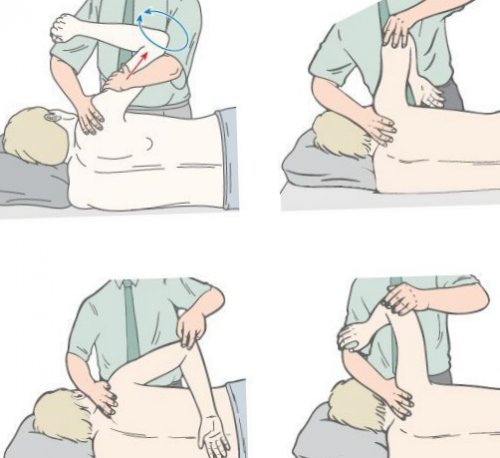

Мануальное тестирование при вертеброгенной торакалгии

Рентгенологическое исследование играет ведущую роль в диагностике ВТ, позволяет:

• установить уровень и степень дистрофического поражения позвоночника;

• провести дифференциальную диагностику с другими заболеваниями позвоночника;

• выявить аномалии и индивидуальные особенности опорно-двигательного аппарата.

Функциональная спондилография, проводимая при максимальном сгибании и разгибании, позволяет выявить стабильность ПДС, степень смещения позвонков по отношению друг к другу, состояние связочного аппарата.

Наиболее информативными нейровизуализационными методами диагностики ВТ являются компьютерная и магнитно-резонансная томография (КТ и МРТ):

• КТ определяет выраженность и характер поражения позвоночного столба и спинного мозга, позволяет выявить наличие опухоли или травмы, определить наличие протрузии и пролапса дисков, их размеры и диаметр позвоночного канала.

• МРТ даёт более контрастное изображение мягкотканных образований, позволяет определить наличие и степень стеноза позвоночного канала и секвестрации (отторжения некротизированного участка), изменения в жёлтой связке, состояние межпозвоночных суставов и дисков, а также спинного мозга. Преимуществом метода является отсутствие лучевой нагрузки.

Применение КТ и МРТ позволяет адекватно планировать тактику лечения, определять показания к нейрохирургическому лечению.

Функциональное состояние сегментарного рефлекторного аппарата и периферических нервов определяют при помощи электронейромиографии. Стимуляционная электронейромиография способствует качественной оценке скорости проведения нервных импульсов по моторным и сенсорным волокнам периферических нервов, что весьма важно в топической диагностике при компрессионно-невральных синдромах.

Оценка состояния нервов с помощью электронейромиографии

При дифференциальной диагностике ВТ с соматическими заболеваниями и оценки адаптационных возможностей организма больного применяются:

• велоэргометрия (исследование сердечно-сосудистой системы при возрастающей нагрузке);

• фонокардиография (диагностика тонов и шумов сердца);

• холтеровское мониторирование (запись кардиосигналов);

• ЭКГ (исследование электрической деятельности сердца);

• спирография (измерение объёма и скорости дихания);

• фиброгастроскопия (исследование состояния ЖКТ);

• сонография (УЗИ);

• рентгенография органов грудной клетки.

Лечение вертеброгенной торакалгии

Консервативное лечение больных ВТ должно быть своевременным, комплексным, дифференцированным и учитывать:

• механизмы патогенеза болезни;

• выраженность болевого синдрома;

• характер течения заболевания;

• периоды обострения.

Медикаментозная терапия ВТ включает в себя:

• анальгетики, в том числе нестероидные противовоспалительные средства;

• миорелаксанты;

• хондропротекторы;

• глюкокортикоидные препараты (назначают в случаях выраженного болевого синдрома);

• антидепрессанты и седативную терапию (назначение оправдано при выраженном болевом синдроме и невротизации больного).

Одним из эффективных методов лечения является физиотерапия, так как этот метод воздействует на патогенез, активирует саногенетические реакции, отличается отсутствием аллергических реакций и побочных эффектов. Болевой синдром хорошо купируется при назначении:

• электрофореза с анестетиками, ультрафиолетовом и инфракрасным излучением;

• криотерапии;

• диадинамотерапии (ДДТ);

• СМТ-терапии;

• ультразвука с гидрокортизоном.

УВЧ-терапия назначается в период острой и подострой стадии заболевания вследствие противовоспалительного и рассасывающего действия.

Ударно-волновая терапия при болях в грудном отделе позвоночника

Парафино-озокеритовые аппликации эффективны при длительном хроническом процессе.

Лечение парафино-озокеритовыми аппликациями

Бальнеотерапия также широко используется при ВТ вследствие своей саногенетической активации, улучшения крово- и лимфообращения, противовоспалительного действия.

Также достаточно широко используется ЛФК и массаж, которые показаны на всех стадиях заболевания для разгрузки и стабилизации позвоночника, укрепления мышц позвоночника и нормализации тонуса кровеносных и лимфососудов.

Остеопатия также нашла достойное применение при лечении ВТ. Лечение предполагает миофасциальное расслабление, постизометрическую мышечную релаксацию и мышечно-энергетические техники.

• мобилизуются гипомобильные суставы;

• растягиваются укороченные и гипертоничные мышцы;

• усиливаются слабые мышцы;

• улучшается местная циркуляция.

Лечение вертеброгенной торакалгии при помощи мышечно-энергетической техники мануальной терапии

Основа мышечно-фасциальный релиз (МФР, растяжения) — вязко-эластические свойства тканей, соматические и висцеральные рефлекторные мышечные механизмы, фасции и другие соединительные структуры, а также суставная биомеханика. МФР предполагает диагностику «точки входа» и выполнение трёх последовательных действий:

• давления (Tensio);

• растяжения (Tractio);

• скручивания (Torsio) тканей.

«Точка входа» (Point of Entry) определяется как зона или участок наибольшего ограничения подвижности тканей.

Давление на мускулатуру во время проведения МЭТ

Прогноз. Профилактика

В связи с прогредиентным течением ВТ важным вопросом является осуществление первичной и вторичной профилактики.

Первичная профилактика заключается в сохранении правильного двигательного стереотипа, что достигается оптимальным выполнением трудовых операций, связанных с нагрузкой на позвоночный столб. Необходимо в процессе работы устраивать небольшие перерывы для проведения физических упражнений. Целесообразны занятия ЛФК в группе «Здоровье» и посещение бассейна.

С целью вторичной профилактики больных необходимо взять на диспансерный учёт, проводя противорецидивное лечение, коррекцию и закрепление оптимального динамического стереотипа при помощи остеопатии, ЛФК, гидрокинезотерапии, обучать пациентов приёмам аутомобилизации и аутопостизометрической релаксации.

Прогноз ВТ, как правило, благоприятный и во многом зависит от раннего выявления заболевания и профилактических мероприятий. Однако при развитии компрессионных корешковых или спинальных синдромов (миелопатии) на фоне стеноза позвоночного канала можно говорить о неблагоприятном прогнозе заболевания и необходимости наблюдения у нейрохирургов.