• Общие сведения

• Патогенез

• Классификация

• Причины

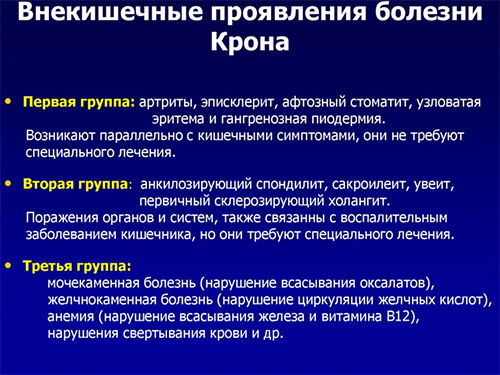

• Симптомы болезни Крона

• Анализы и диагностика

• Лечение болезни Крона

• Болезнь Крона у детей

• Диета при болезни Крона

• Профилактика

• Последствия и осложнения

• Прогноз

Общие сведения

Болезнь Крона — это тяжелое инвалидизирующее заболевание с прогрессирующим течением. В нашей стране по-прежнему считается редкими и остается самым наименее изученным заболеванием желудочно кишечного тракта, особенно это касается детей.

Что такое болезнь Крона? Болезнь Крона (Сrohn s disease) является хроническим иммуноопосредованным воспалительным заболеванием пищеварительного тракта. Неспецифическое гранулематозное воспаление может поражать все отделы ЖКТ и вовлекать в процесс другие органы. Такое определение дает Википедия. Характерное поражение с язвообразованием может быть в ротовой полости и прямой кишке, но все же чаще преобладает воспаление подвздошной кишки (ее терминального отрезка, развивается илеит) и толстой кишки.

Сочетанное поражение тонкой и толстой кишки называется илеоколит. При этом изменения охватывают все слои стенки кишки, поэтому часто формируются стенозирующие (сужение кишечника) и пенетрирующие (проникновение в соседний орган) осложнения.

За десять лет болезни у каждого второго больного развиваются стриктурирующие или пенетрирующие осложнения. Развитие этих осложнений характерно для мужчин. При вовлечении подвздошной кишки чаще развиваются стриктуры, а ободочной кишки — пенетрации. Лечение способно приостановить прогрессирование, но не стриктурирующую или пенетрирующую форму.

Патогенез

Поэтому это заболевание рассматривают как иммуновоспалительное заболевание, имеющее хроническое течение, при котором возникает чрезмерная продукция провоспалительных цитокиновинтерлейкиныфактора некроза опухоли и γ-интерферон) и приток воспалительных клеток в слизистую. При этом в подслизистом слое кишечника возникает гранулематозное воспаление и формируются гранулемы (отсюда происходит название гранулематозный колит).

В процессе заболевания вырабатывается большое количество антител, образующие с антигеном циркулирующие иммунные комплексы. Наиболее специфичными для заболевания считаются антитела сахаромицетам (ASCA) — их обнаруживают у 83% больных. Вызывать синтез антител могут не только антигены бактерий измененной флоры, но и пищевые, а также промышленные аллергены. Патологические изменения в кишечнике имеют не ограничиваются слизистой оболочкой, а охватывают все слои кишечной стенки, что и вызывает серьезные последствия.

Классификация

Наиболее полная Монреальская классификация учитывает возраст больных, локализацию.

По возрасту:

• до 16 лет;

• от 17 до 40;

• старше 40 лет.

По локализации:

• терминальный илеит;

• поражение толстой кишки;

• поражение толстой и тонкой кишки;

• поражения верхних отделов ЖКТ;

• поражения верхних отделов ЖКТ и терминальный илеит;

• поражения верхних отделов ЖКТ, терминальный илеит и колит.

По клиническим проявлениям:

• воспалительная форма (это форма при которой отсутствует стеноз и пенетрация);

• стенозирующая;

• пенетрирующая;

• перианальная (поражения кожи в области ануса, свищи, язвы, абсцессы в этой области).

По характеру течения:

• ремиссия;

• легкое течение;

• среднетяжелое;

• тяжелое.

Чаще всего болезнь Крона у взрослых имеет типичную локализацию — процесс ограничен терминальным отделом подвздошной кишки и имеет место терминальный илеит кишечника. Изолированное поражение толстого кишечника без вовлечения тонкого называется колит и встречается он в 20-25% случаев. Прямая кишка вовлекается в процесс в 11-26%. В последние годы изолированный терминальный илеит встречается реже, и наиболее часто у взрослых отмечается сочетанное воспаление тонкого и толстого кишечника — илеоколит, который выявляется у 40-55% больных. Верхний отдел ЖКТ вовлекается в процесс у 5% больных и включает любую локализацию выше терминальной части подвздошной кишки. Поражения верхних очень редко протекают изолировано, поэтому встречается сочетанное поражение желудка и толстой кишки, двенадцатиперстной кишки в дополнение к илеиту или колиту.

Стриктурирующая форма характеризуется возникновением сужения кишки, которое обнаруживают рентгенологическим и эндоскопическим методами исследования. Пенетрирующая форма протекает с образованием внутрибрюшных свищей или абсцессов. Перианальная форма может сопровождать любые другие формы болезни Крона

При низкой активности потеря веса составляет меньше 10% за неделю, нет лихорадки, признаков дегидратации и обструкции, С реактивный белок (как маркер воспаления) в норме. Умеренная активность сопровождается диспепсией, потерей веса больше 10%, отмечается резистентность к лечению, С реактивный белок повышен, но обструкции нет. При высокой активности ИМТ меньше 18 кг/м2, есть признаки непроходимости (или есть абсцесс). Симптомы постоянно рецидивируют, несмотря на проводимое интенсивное лечение.

Причины

Причины болезни до конца остаются неясными, поэтому выделяют насколько теорий.

Симптомы болезни Крона

Боли имеют чаще всего давящий характер, локализуются в любой части живота и характерным является усиление их после приема пищи. В течение многих лет боли, которые появляются приступообразно, могут быть единственным проявлением заболевания. При этом в животе может определяться объемное образование. Острые приступы приводят больных к хирургу, они оперируются и таким образом устанавливается диагноз. У больных отмечаются эпизоды лихорадки. Повышение температуры не всегда сопровождается болями.

Помимо боли у взрослых признаки воспаления кишечника проявляются изменением стула. Именно воспаление подвздошной кишки проявляется диареей, которая является характерным симптомом при данной локализации. Жидкий стул отмечается у почти 90% больных, но чаще всего кал мягкий и полуоформленный. Частота стула имеет значение при оценке тяжести болезни. При подсчете индекса активности учитывается не только частота стула в течение недели и частота использования антидиарейных средств, но и боли в животе и их выраженность, общее самочувствие, анальные проявления, лихорадка, а также степень потери веса.

Часто «беспричинная» по мнению пациента потеря веса является симптомом, который заставляет его обратиться к врачу. В сочетании с «непонятной» потерей веса часто у больного обнаруживают анемию, которая трудно поддается коррекции — для этого заболевания характерна железодефицитная анемия. Таким образом признаки терминального илеита включают боль в животе, потерю веса, а затем хроническую диарею

Для поражения верхних отделов пищеварительного тракта типично наличие боли в верхней части живота (в эпигастрии), тошнота и рвота. Но чаще всего заболевание с этой локализацией процесса длительное время протекает субклинически (без симптомов) и выявляется при обследовании больного.

Если рассматривать симптомы болезни Крона толстой кишки, то это присутствие крови в кале и кишечные кровотечения, хотя последние бывают и при сочетанном поражении конечного отдела тонкой кишки и толстой. Эти симптомы могут быть связаны с поражением слизистой толстой кишки, но чаще всего с наличием глубоких трещин, которые затрагивают подслизистый слой стенки кишечника. При поражении дистальной части толстого кишечника у больных наблюдаются тенезмы — ложные позывы, при которых опорожнения кишечника не происходит. При поражении конечных отделов толстой кишки образуются свищи и абсцессы. Развитие свищей — достаточно частое явление, а при присоединении вторичной инфекции формируются абсцессы или перитонит. Как одно из осложнений при свищах и абсцессах — вторичный псоит, в том числе и гнойный (воспаление поясничной мышцы). У больного появляются боли в подвздошной и паховой области, усиление болей при попытках выпрямить ногу. При поражении прямой кишки формируются перианальные осложнения в виде анальных трещин, перианальных абсцессов, которые трудно поддаются лечению. При этом в кале появляется примесь гноя.

У другой группы больных формируется стеноз кишечника с частичной непроходимостью. Стеноз связан с воспалительными стриктурами. Поэтому по течению заболевания выделяют формы: пенетрирующая (с образованием свищей) и стенозирующая (с формированием стеноза). У части больных ни пенетраций, ни явлений стеноза не отмечается. Клинические формы редко переходят одна в другую — у больных с фистулами не развиваются кишечные стриктуры. Это связано с патогенетическими особенностями заболевания. В то же время бывают случаи комбинации у одного пациента стриктур и пенетраций.

Симптомы болезни Крона у детей на начальной стадии неспецифичны и не дают возможности заподозрить эту серьезную патологию. В последующем независимо от локализации основными симптомами являются: хроническая боль в животе, лихорадка, понос с кровью или без примеси крови, снижение веса, задержка роста и полового созревания в подростковом возрасте. Все перечисленные симптомы могут быть незначительно выражены. Причем самочувствие ребенка может не соответствовать истинной картине изменений в кишечнике.

Анализы и диагностика

• Клинические исследования включают анализ крови и мочи. В клиническом анализе крови у больных отмечается повышение СОЭ (скорость оседания эритроцитов), анемия и лейкоцитоз

• диспротеинемия, повышение серомукоида, С-реактивного белка (СРБ), сиаловых кислот. У СРБ при этом заболевании может быть широкий диапазон значений, в связи с чем делают многократные анализы в динамике, что помогает оценить эффективность лечения. Снижение его свидетельствует об эффективности лечения, а постоянно повышенные показатели о его неэффективности. Известна также и прогностическая ценность СРБ — при высоких показателях имеет место повышенная частота рецидива в ближайшие 2 года. В дебюте заболевания оценивают почечные и печеночные показатели.

• Анализ кала на лейкоциты, яйца глистов, скрытой крови и токсины клостридий. Копрограмма отражает перевариваемость пищи. Специфические маркеры воспаления кишечника — лактоферрин и кальпротектин в кале. Кальпротектин это кальций- и цинксвязывающий белок, который считается самым важным фекальным маркером воспаления кишечника. Это чувствительный лабораторный маркер воспаления и превосходит по информативности другие маркеры воспаления — С реактивный белок и СОЭ. Наиболее высокая его концентрация выявляется при высокой активности при частоте стула 8-10 раз в день. Концентрация его в кале в 6 раз выше, чем в крови.

• Основной метод диагностики — эндоскопическое исследование. Колоноскопия — осмотр слизистой кишечника — позволяет выявить уровень и протяженность поражений, определить степень активности по наличию афтоидных язв и трещин (щелевые язвенные поражения), которые распространяются на все слои кишечной стенки, рельеф «булыжной мостовой», фиссуральные язвы. Афтоидные язвы — это самый ранний эндоскопический признак болезни. Предшествует появлению язв отек и покраснение слизистой кишечника. Язвы обнаруживаются на неизмененной слизистой, у которой сохранен сосудистый рисунок. Они могут располагаться отдельно или группами и при этом имеется тенденция к слиянию. Слившиеся язвы формируются в щелевидные язвы и могут превращаться в глубокие язвы-трещины. Эндоскопическое обследование не всегда удается провести до дистальных отделов подвздошной кишки, где чаще всего локализуется поражение. Также трудно определить локализацию, поскольку характерна неравномерность поражения — чередование измененных участков и неизмененных. Протяженность поражений варьирует от 4 см до 1 м.

• Поскольку болезнь Крона поражает любой отдел пищеварительного тракта, больным необходимо проводить эзофагогастродуоденоскопию. Поражения желудка и двенадцатиперстной кишки встречаются редко при данной патологии, тем не менее важен диагностический поиск изменений в желудке на ранних этапах, поскольку они отличаются неблагоприятным прогнозом. Очень часто при поражениях желудка возникают аденокарциномырак и лимфомы (реже). При ЭГДС у больных обнаруживаются афтоидные язвы (единичные, множественные), расположенные хаотично и имеющие тенденцию к слиянию. Как и в кишечнике на поздних стадиях появляются щелевидные изъязвления и «булыжная мостовая». Стриктуры чаще всего локализуются в конечной части пищевода и в желудке (его антральном отделе).

• Гистологическое исследование биоптатов проводится обязательно и является заключающим в постановке диагноза. В тканях обнаруживается инфильтрация лимфоцитами и очаги разрастания лимфоидной ткани, так же отмечается фиброзирование всех слоев стенки кишечника. Лимфоциты скапливаются в слизистой, образуя лимфоидные фолликулы и гранулемы — характерный признак заболевания. Гранулемы в подслизистом слое — достоверный гистологический критерией болезни.

• УЗИ проводят как начальное скрининговое обследование.

• Компьютерная томография. Она оценивает состояние стенки кишечника.

• Магнитно-резонансная томография лучший методом для осмотра тонкого кишечника и определения свищей, абсцессов и стеноза. Этот метод предпочтительнее компьютерной томографии поскольку диагностическая точность выше и отсутствует облучение пациента.

• Иммунологические исследования. У больных выявляют увеличение уровня антител — чаще это иммуноглобулины G1 и G2. Помимо этого, выявляют увеличение уровня воспалительных цитокинов — ФНО-a, интерлейкины -1, -6, -8, -12. ФНО-a — самый активный воспалительный цитокин и его повышение считается ключевым для развития заболевания.

• Проводится тест на болезнь Крона — определение иммунологических маркеров антител к сахаромицетам (ASCA). Они являются основным маркером этого заболевания и выявляются с частотой 60%-80%. Представлены антитела классами IgG или IgA. Высокие титры ASCA ассоциируются с риском таких осложнений в виде стриктур и свищей. Таким образом, положительный анализ связан с высоким риском оперативного вмешательства.

• Второй важный тест — генетическое обследование (ген NOD2). Выделяют три варианта гена, связанных с повышенным риском заболевания. Выявление мутаций в генах NOD2, а также DLG5 не подтверждением диагноза, однако указывает на риск развития заболевания.

Лечение болезни Крона

Как лечить болезнь Крона? На сегодняшний день данное заболевание не поддается излечению никакими методами. Применение медикаментозного или хирургического лечения дает возможность достичь ремиссии, длительно поддерживать ее, предупреждает обострения и обеспечивает больным приемлемое качество жизни. Лечение илеита направлено на уменьшение воспаления и антигенного ответа, нормализацию микрофлоры кишечника, улучшение микроциркуляции, коррекцию дефицитных состояний (белковый и витаминный дефицит).

В лечении применяются:

Основой лечения на сегодняшний день при легких формах остаются препараты 5-аминосалициловой кислоты. При легкой форме назначают МесалазинБуденофальк) в дозе 9 мг в сутки.

При средней тяжести могут применяться аминосалицилаты, но в увеличенной дозе — до 6 г в сутки. Параллельно обязательно назначаются топические кортикостероиды, или увеличивают их дозу в том случае, если они применялись на первом этапе. Будесонид является препаратом выбора при данном заболевании, поскольку он в минимальном количестве всасывается из ЖКТ и практически не оказывает системного действия по сравнению с гидрокортизоном или преднизолоном и у него отсутствуют побочные эффекты. Микрогранулированная форма препарата в высоких концентрациях высвобождается в подвздошной и толстой кишке, поэтому он эффективен при терминальном илеите и илеоколите среднетяжелого течения.

При лечении тяжелой формы дозу будесонида повышают в два раза и больной должен принимать 18 мг в сутки. Системных кортикостероиды назначают в дозе 1 мг на кг веса, а также повышают дозу иммуносупрессоров. Действие азатиоприна и метотрексата происходит медленно, улучшение наступает заметно и только через 3-4 недели. Чтобы получить максимальный эффект нужно время — не менее 4-6 мес., поэтому данная группа препаратов не применяется в острых состояниях. Они необходимы при лечении хронических вялотекущих форм. Таким больным показано назначение биологических препаратов — антител к фактору некроза опухоли (инфликсимабадалимумаб). Применение инфликсимаба показано больным с пенетрирующей формой. Его назначают внутривенно, раз в неделю: с начала лечения, на второй и шестой неделе. Потом для поддержания ремиссии вводят каждые 2 месяца. Иммунобиологическая терапия нейтрализует фактор некроза опухоли и изменяет реактивность иммунной системы больного. Эти препараты хорошо изучены и дают хорошие результаты у взрослых.

При лечении пациентов с заболеванием любой степени тяжести важно активировать «полезную» микрофлору назначением пробиотиков

Помимо базисного лечения назначают симптоматическую терапию для коррекции дефицитных состояний (жирорастворимых витаминов, железа, фолиевой кислоты и витамина В12), внекишечных проявлений, мальабсорбции. Назначаются ферменты, энтеросорбенты, антидиарейные препараты.

Лечение болезни Крона народными средствами может быть использовано лишь, как дополнение к базисному лечению. При диарее может использован отвар коры дуба, корочек граната, соплодий ольхи. Воспаление в кишечнике и вздутие помогают устранить отвары ромашки, шалфея, листьев мяты тысячелистника и календулы. В качестве противовоспалительного средства также используют луковую шелуху. Разумеется, что специфического действия на процесс эти травы не оказывают, что подтверждают отзывы о лечении народными средствами, но приносят облегчение больному.

Салофальк

Процедуры и операции

Оперативные вмешательства — это резерв для лечения форм, осложненных и устойчивых к лекарственной терапии. Операция может потребоваться при:

• массивном кровотечении;

• выраженном стенозе, осложнившемся кишечной непроходимостью;

• токсической дилатации кишечника;

• образовании свищей (внешних или внутренних);

• гнойных осложнениях.

У 40-55% больных возникает необходимость хирургического вмешательства. Нужно отметить, что хирургическое лечение не избавляет от заболевания и у 55% больных возникают рецидивы после операции.

Болезнь Крона у детей

Долгое время считалась, что это заболевание бывает только у взрослых, но большое количество исследований свидетельствует о том, что болезнь Крона начинается уже в детском возрасте. Но поскольку у детей наблюдаются неспецифические проявления, выявляемость данного заболевания у детей очень низкая. Чаще всего болеют дети 7 лет и старше, а пик заболеваемости совпадает с подростковым возрастом. У мальчиков заболевание встречается чаще.

У детей данную патологию труднее диагностировать, и затруднения связаны с ограниченным применением инвазивных методов у них (колоноскопиягастроскопиябиопсия). Чем младше ребенок, тем сложнее выполнить нужные исследования. Период до установления диагноза обычно занимает несколько лет, так как у детей заболевание на первых порах проявляется нехарактерными симптомами (периодическое повышение температуры, анемия, бледность кожи, отставание в росте, плохой набор веса), которые не связаны с кишечником.

В группе детей от 3 до 7 лет преобладают боли в животе боли и диарея, почти у всех обнаруживается примесь крови. У детей этого возраста чаще всего встречаются внекишечные проявления и поражение зоны вокруг ануса. В 7-10 лет на первый план выходят задержка роста, потеря веса и адоминальные боли. В возрасте 10-15 лет такие же симптомы плюс астенический синдром, который отмечается наиболее часто. Диарея и появление крови в кале отмечается у половины больных. Особенностью этой группы детей является редкое развитие задержки. В 15-17 лет наиболее характерны боли в животе и потеря веса. В этом возрасте довольно редко развиваются внекишечные проявления и перианальные поражения. Задержка роста не характерна.

В лечении применяются те же препараты и подходы, что и у взрослых:

• Детям показано специальное питание — лечебные смеси (МодуленОмега-3 и Омега-6 дает противовоспалительный эффект. Является иммуномодулирующим продуктов, поскольку обогащена фактором роста, который участвует в иммунной регуляции и уменьшает воспаление в кишечнике. Смесь можно использовать как добавку к рациону питания ребенка или как единственный источник питания. Полное энтеральное питание способствует достижению ремиссии, оно особенно показано при среднетяжелом и тяжелом течении, но должно применяться и у детей с легкими формами. Порошок Модулен удобно использовать, поскольку смесь быстро готовится обычным растворением его в кипяченой воде.

• Препараты 5-АСК при легкой степени болезни.

• Глюкортикостероидные препараты назначаются при неэффективности 5-АСК, а также больным с поражением верхних отделов пищеварительного тракта до тощей кишки и внекишечными симптомами. Данные препараты назначают для достижения ремиссии и их применение не рекомендуется для поддерживающего лечения.

• Цитостатики применяются у больных, у которых лечение гормонами не показывает достаточного эффекта. Также они назначаются при снижении дозы гормонов. Азатиоприн применяется для поддержания ремиссии у детей, входящих в группу риска неблагоприятного исхода. При неэффективности Азатиприна переходят на прием Метотрексата

• Пробиотики.

Диета при болезни Крона

• Эффективность: лечебный эффект через 7-10 дней

• Сроки: 21 день

• Стоимость продуктов: 1120-1150 руб. в неделю

• Эффективность: лечебный эффект через 14 дней

• Сроки: постоянно

• Стоимость продуктов: 1200-1300 рублей в неделю

Общепризнанной диетой, которая применяется при обострении этого заболевания является Стол №4б

При обострении и тяжелом течении заболевания исключаются продукты с грубой клетчаткой — в основном это овощи и некоторые фрукты: капуста, бобовые, редька, редис, огурцы, брюква, помидоры, свекла, грибы в любом виде, репа, сливы. Многие больные замечают, что при ограничении продуктов с грубыми пищевыми волокнами уменьшаются боли. Недопустимо употреблять острые приправы: хрен, горчица, лук, перец, уксус, майонез, кетчуп, чеснок. Исключаются маринованные овощи, копчёности, газированные напитки, консервы, мясо утки и гуся, щи из капусты, окрошка, молочные продукты.

Запрещаются явные аллергены: цитрусовые, клубника, малина, яблоки красного цвета, помидоры, шоколад, кофе. При активном терминальном илеите исключаются продукты, содержащие щавелевую кислоту: щавель, петрушка, ревень, шпинат.

Это связано с тем, что у больных нарушено всасывание жиров, не всосавшиеся жиры связывают кальций в просвете кишечника, а избыток щавелевой кислоты всасывается в кровь, что в конечном итоге ведет к образованию оксалатных камней в почках. Диета при тяжёлом обострении должна максимально щадить кишечник, поэтому назначаются элементные смеси и даже парентеральное питание. В педиатрической практике применяется смесь Модулен.

После устранения обострения диета расширяется и больные переводятся на Стол №4. Составляя меню на неделю нужно учитывать разрешенные продукты и блюда: супы на не крепком бульоне и отварах овощей, блюда из нежирной говядины и курицы (паровые котлеты, фрикадельки, суфле), блюда из отварной нежирной рыбы, разваренные каши, компоты, кисели из ягод с дубильными веществами (черника, гранат, груши, айва), сок граната и черноплодной рябины.

В дальнейшем после купирования диареи задача состоит в том, чтобы исключить из рациона продукты, которые усиливают расстройства пищеварения и диарею. Для этого больной должен вести пищевой дневник, в котором отмечать характер стула и реакцию организма на тот или иной продукт. Расширение диеты проводится постепенно — каждый день или через день вводится один новый продукт — вареный кабачок, морковь, банан, мякоть груши без кожуры. Если продукт вызывает послабление стула, он исключается. Избыточное употребление сахара — одна из причин, которая способствует обострению болезни Крона, поэтому простые углеводы ограничиваются. Однако, в период ремиссии можно вводить в рацион варенье, мармелад, зефир, печенье «Безе», но в ограниченных количествах.

Коррекция недостатка железа обеспечивается мясными продуктами. Прием препаратов внутрь нежелателен, учитывая их раздражающее действие на слизистую желудочно-кишечного тракта. Если возникает необходимость в препаратах железа, то их назначают внутривенно или внутримышечно. Больной весь период приема Салофалька должен принимать препараты фолиевой кислоты, а также курсами витамины А, Е, Д, кальций с витамином Д, цинк.

Профилактика

В виду того, что причина заболевания окончательно не ясна, специфическая профилактика не разработана. Для больного важно добиться длительной ремиссий и иметь как можно меньше обострений. В связи с этим каждый больной должен:

• Регулярно проходить обследование и выполнять рекомендации врача.

• Изменить образ жизни и исключить вредные привычки. Ограничение табакокурения позволяет быстрее добиться ремиссии.

• Изменить питание и придерживаться диеты. Молоко, жирные продукты, грубая клетчатка овощей вызывают поносы, поэтому они должны исключаться из рациона. То же относится и к напиткам, содержащим кофеин — они тоже стимулируют перистальтику и усиливать диарею. Исключаются газированные напитки, усиливающие газообразование. Фрукты, овощи, цельные злаки, можно употреблять в варёном или тушёном виде. Кроме того, могут быть продукты, которые вызывают усиление симптомов у конкретного больного, и они тоже исключаются.

• Употреблять большое количество жидкости.

• Дополнительно принимать витаминно-минеральные комплексы.

• Бороться со стрессами, которые ведут к обострению или значительно усиливают симптомы заболевания. Уменьшить стресс помогут занятия спортом, применение техник, направленных на релаксацию или общение с психологом.

• Повышать уровень знаний о заболевании, что поможет правильно выполнять рекомендации врача по лечению и диетическому питанию.

Последствия и осложнения

Среди осложнений и последствие можно выделить:

• Пенетрации.

• Абсцессы брюшной полости.

• Псоит — воспаление поясничной мышцы.

• Перфорация с развитием перитонита

• Внутренние и внешние свищи. Это искусственно возникающие ходы — внешние (между кишкой и поверхностью тела) и внутренние (между кишкой и смежными органами брюшной полости).

• Трещина заднего прохода. У больного возникают боли при дефекации.

• Повышается риск развития рака толстого кишечника. Развития этого онкологического заболевания возможно через 8-10 лет после воспалительного поражения толстого кишечника на большом протяжении. Также имеется риск развития рака тонкой кишки и заднего прохода.

• К редким осложнениям относятся кровотечения и токсическая дилатация кишки.

Прогноз

Поскольку в настоящее время не существует эффективного лечения этого заболевания, а также после хирургического вмешательства развиваются рецидивы, болезнь Крона у взрослых часто приводит к инвалидизации и создает ограничения в жизни больных.

При этом известно, что чем раньше дебютирует заболевание, тем агрессивнее течение. Ранним началом у взрослых считается развитие заболевания до 40 лет. Если же это заболевание выявляется у детей, то они изначально относятся к группе высокого риска тяжелого течения. На прогноз влияет тяжесть заболевания, которую определяет наличие осложнений. Вовлечение верхнего отдела пищеварительного тракта протекает с развитием стриктурирующей и пенетрирующей формы. Это вызывает потребность в частой госпитализации и хирургических вмешательствах. Неблагоприятным прогностическим признаком является сочетание любой локализации болезни с перианальными свищами, что приводит к инвалидизации больного. К неблагоприятным прогностическим признакам кроме вышеперечисленного относят распространенное поражение тонкой кишки, две и более резекций ее, глубокие и протяженные язвы толстой кишки, а также стеро- и дозависимость.