Общие сведения

Аритмия

Причины аритмий

• Развитию симпатозависимых аритмий способствует чрезмерная активация тонуса симпатической НС под действием стресса, сильных эмоций, интенсивной умственной или физической работы, курения, употребления алкоголя, крепкого чая и кофе, острой пищи, невроза и т. д. Активацию симпатического тонуса также вызывают заболевания щитовидной железы (тиреотоксикоз), интоксикации, лихорадочные состояния, заболевания крови, вирусные и бактериальные токсины, промышленные и иные интоксикации, гипоксия. У женщин, страдающих предменструальным синдромом, могут возникать симпатозависимые аритмии, боли в сердце, ощущения удушья.

Патогенез

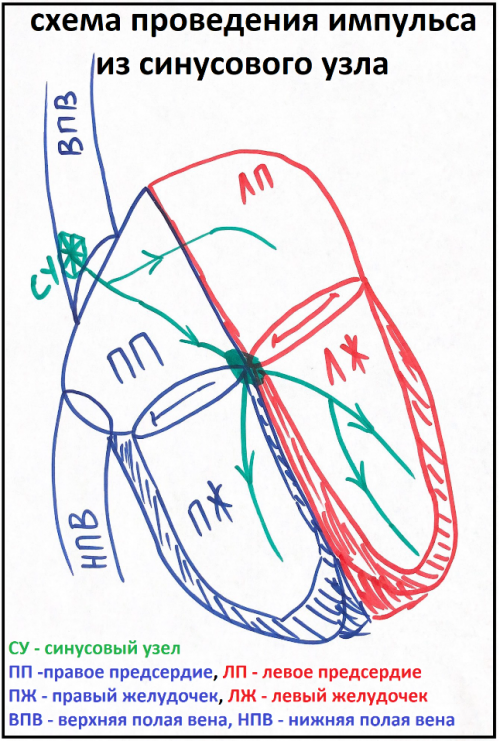

Ритмичное последовательное сокращение отделов сердца обеспечивается особыми мышечными волокнами миокарда, образующими проводящую систему сердца. В этой системе водителем ритма первого порядка является синусовый узел: именно в нем зарождается возбуждение с частотой 60-80 раз в минуту. Через миокард правого предсердия оно распространяется на атриовентрикулярный узел, но он оказывается менее возбудим и дает задержку, поэтому сначала сокращаются предсердия и только потом, по мере распространения возбуждения по пучку Гиса и другим отделам проводящей системы, желудочки.

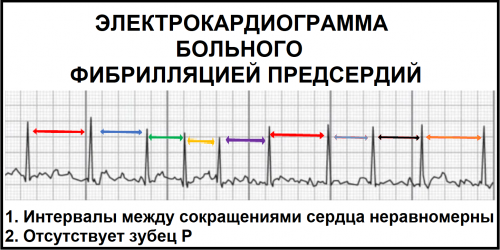

Мерцательная аритмия на ЭКГ

• синдромы преждевременного возбуждения желудочков;

• внутрижелудочковые блокады ножек пучка Гиса (одно-, двух- и трехпучковые).

III.

• эктопические ритмы с блокадой выхода;

• атриовентрикулярные диссоциации.

Симптомы аритмий

Проявления аритмий могут быть самыми различными и определяются частотой и ритмом сердечных сокращений, их влиянием на внутрисердечную, церебральную, почечную гемодинамику, а также функцию миокарда левого желудочка. Встречаются, так называемые, «немые» аритмии, не проявляющие себя клинически. Они обычно выявляются при физикальном осмотре или электрокардиографии.

Основными проявлениями аритмий служат сердцебиение или ощущение перебоев, замирания при работе сердца. Течение аритмий может сопровождаться удушьем, стенокардией, головокружением, слабостью, обмороками, развитием кардиогенного шока. Ощущения сердцебиения обычно связаны с синусовой тахикардией, приступы головокружения и обмороков – с синусовой брадикардией или синдромом слабости синусового узла, замирание сердечной деятельности и дискомфорт в области сердца – с синусовой аритмией.

При экстрасистолии пациенты жалуются на ощущения замирания, толчка и перебоев в работе сердца. Пароксизмальная тахикардия характеризуется внезапно развивающимися и прекращающимися приступами сердцебиения до 140-220 уд. в мин. Ощущения частого, нерегулярного сердцебиения отмечается при мерцательной аритмии.

Осложнения

Течение любой аритмии может осложниться фибрилляцией и трепетанием желудочков, что равносильно остановке кровообращения, и привести к гибели пациента. Уже в первые секунды развиваются головокружение, слабость, затем – потеря сознания, непроизвольное мочеиспускание и судороги. АД и пульс не определяются, дыхание прекращается, зрачки расширяются – наступает состояние клинической смерти. У пациентов с хронической недостаточностью кровообращения (стенокардией, митральным стенозом), во время пароксизмов тахиаритмии возникает одышка и может развиться отек легких.

При полной атриовентрикулярной блокаде или асистолии возможно развитие синкопальных состояний (приступов Морганьи-Адемса-Стокса, характеризующихся эпизодами потери сознания), вызываемых резким снижение сердечного выброса и артериального давления и уменьшением кровоснабжения головного мозга. Тромбоэмболические осложения при мерцательной аритмии в каждом шестом случае приводят к мозговому инсульту.

Консультация кардиолога-аритмолога

Диагностика

• Электрокардиограмма.

• УЗИ сердца. Для выявления органических причин возникновения аритмии проводят Эхо-КГ и стресс Эхо-КГ.

• Инвазивные методы диагностики. Позволяют искусственно вызвать развитие аритмии и определить механизм ее возникновения. В ходе внутрисердечного электрофизиологического исследования к сердцу подводятся электроды-катетеры, регистрирующие эндокардиальную электрограмму в различных отделах сердца. Эндокардиальную ЭКГ сравнивают с результатом записи наружной электрокардиограммы, выполняемой одновременно.

• Нагрузочные тесты. Тилт-тест проводится на специальном ортостатическом столе и имитирует условия, которые могут вызывать аритмию. Пациента размещают на столе в горизонтальном положении, измеряют пульс и АД и затем после введения препарата наклоняют стол под углом 60-80° на 20 – 45 минут, определяя зависимость АД, частоты и ритма сердечных сокращений от изменении положения тела.

• ЧпЭФИ. С помощью метода чреспищеводного электрофизиологического исследования (ЧпЭФИ) проводят электрическую стимуляцию сердца через пищевод и регистрируют чреспищеводную электрокардиограмму, фиксирующую сердечный ритм и проводимость.

• Другие методы. Ряд вспомогательных диагностических тестов включает пробы с нагрузкой (степ-тесты, пробу с приседаниями, маршевую, холодовую и др. пробы), фармакологические пробы (с изопротеринолом, с дипиридомолом, с АТФ и др.) и выполняются для диагностики коронарной недостаточности и возможности суждения о связи нагрузки на сердце с возникновением аритмий.

Консервативная терапия

Иногда для лечения аритмий требуется специальное медикаментозное или кардиохирургические лечение. Подбор и назначение противоаритмической терапии проводится под систематическим ЭКГ-контролем. По механизму воздействия выделяют 4 класса противоаритмических препаратов:

• 1 класс — мембраностабилизирующие препараты, блокирующие натриевые каналы:

• 1А – увеличивают время реполяризации;

• 1B – уменьшают время реполяризации;

• 1C — не оказывают выраженного влияния на реполяризацию;

• 2 класс – β-адреноблокаторы;

• 3 класс — удлиняют реполяризацию и блокируют калиевые каналы;

• 4 класс — блокируют кальциевые каналы.

Хирургическое лечение

Немедикаментозные методы лечения аритмий включают электрокардиостимуляцию, имплантацию кардиовертера-дефибриллятора, радиочастотную аблацию и хирургию на открытом сердце. Они проводятся кардиохирургами в специализированных отделениях.

Прогноз

В прогностическом плане аритмии крайне неоднозначны. Некоторые из них (наджелудочковые экстрасистолии, редкие экстрасистолы желудочков), не связанные с органической патологией сердца, не несут угрозы здоровью и жизни. Мерцательная аритмия, напротив, может вызывать жизнеугрожающие осложнения: ишемический инсульт, тяжелую сердечную недостаточность. Самыми тяжелыми аритмиями являются трепетание и фибрилляция желудочков: они представляют непосредственную угрозу для жизни и требуют проведения реанимационных мероприятий.

Фибрилляция предсердий

Мерцательная аритмия – это устаревший термин, который иногда применяется в качестве синонима фибрилляции предсердий.

Разберём проблему простыми словами

синусовый узел. Электрический импульс, выпущенный синусовым узлом по мере прохождения сквозь сердце возбуждает все мышечные клетки. В ответ на возбуждение происходит сокращение мышечных клеток.

Сокращаясь, предсердия выталкивают кровь в желудочки. В свою очередь, желудочки выталкивают кровь в организм.

Таким образом, нормальный ритм сердца характеризуется тем, что:

• за одно сокращение сердца ответственен один электрический импульс;

• каждый такой электрический импульс вырабатывается синусовым узлом;

• вслед за прохождением электрического импульса последовательно синхронно сокращаются предсердия, затем синхронно сокращаются желудочки.

Что такое фибрилляция предсердий?

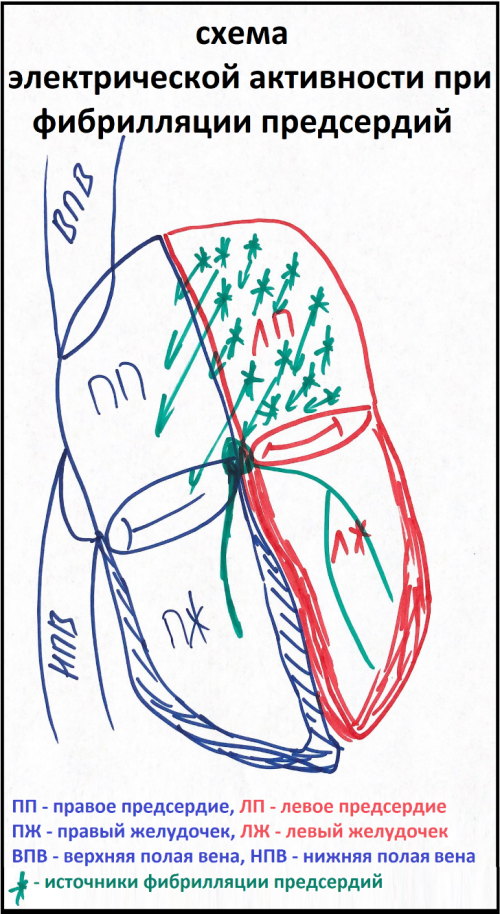

Представьте себе, что в предсердиях внезапно возникает много источников электрических импульсов вместо одного (синусового узла). И каждый из этого множества источников вырабатывает электрические импульсы в своём собственном ритме.

Что происходит в такой ситуации?

• Каждая мышечная клетка предсердий сокращается в своём собственном ритме

• Синхронное сокращение всех мышечных клеток предсердий отсутствует

• Предсердия перестают сокращаться как единое целое, а значит перестают сокращаться эффективно. Следовательно, предсердия перестают выталкивать кровь в желудочки

• Общая эффективность работы сердца как насоса снижается

• Благодаря природной «защите» желудочки продолжают делать эффективные сокращения выталкивая кровь в организм. Однако, эти сокращения нерегулярны, разнообразны по силе и по эффективности

Наиболее правильным простым словом для описания такого состояния будет слово «хаос». Именно таким хаосом и является фибрилляция предсердий.

Фибрилляция предсердий – наиболее распространённый в мире вид наджелудочковой аритмии. По различным оценкам его выявляют у 2-4% людей старше 40 лет. С увеличением возраста растёт распространённость фибрилляцией предсердий. Так, в Российской Федерации распространённость фибрилляции предсердий среди людей старше 80 лет достигает 9%.

Ожидается, что число больных фибрилляцией предсердий с каждым годом будет неуклонно увеличивается.

Причины возникновения фибрилляции предсердий

Истинные причины развития и прогрессирования фибрилляции предсердий в настоящее время продолжают изучаться. Важно знать, что существует целый набор заболеваний, которые так или иначе связаны с этим видом аритмии.

Об этих заболеваниях необходимо знать по двум причинам:

• Во-первых, без устранения причины, борьба с самой аритмией или малоэффективна, или бессмысленна.

• Во-вторых, часто аритмия оказывается первым и единственным симптомом угрожающего жизни заболевания.

Итак, к наиболее часто встречающимся заболеваниям, ассоциированным с фибрилляцией предсердий, относят:

• Патологию щитовидной железы. Речь идёт прежде всего о заболеваниях, сопровождающихся избыточной продукцией гормонов (гипертиреоз)

• Поражение клапанов сердца

• дегенеративные и ревматические пороки клапанов сердца

• эндокардит с поражением клапанов сердца

• врождённые пороки сердца

• Сердечно-сосудистые заболевания, не связанные с поражением клапанного аппарата сердца

• Гипертоническая болезнь

• Кардиомиопатии

• Миокардиты

• Тромбоэмболия лёгочной артерии

• и др.

• Синдром ночного апноэ

• Острый психоэмоциональный и физический стресс

• Онкологические заболевания

• Злоупотребление алкоголем

Симптомы

Сегодня принято разделять фибрилляцию предсердий на симптомную и бессимптомную («тихую»). Истинная частота бессимптомной фибрилляции предсердий в популяции до сих пор неизвестна.

Несмотря на отсутствие симптомов, риск развития любого вида осложнений у больных «тихой» фибрилляцией предсердий такой же, как и у больных симптомной аритмией.

Именно поэтому после 40-летнего рубежа так важно проходить регулярную диспансеризацию и как минимум 1 раз в год регистрировать электрокардиограмму.

Типичных симптомов фибрилляции предсердий не существует.

К неспецифичным симптомам относят

• Снижение переносимости физической нагрузки

• Утомляемость

• Слабость

• Головокружение

• Одышку

К симптомам более тяжёлых состояний, ассоциированных с фибрилляцией предсердий относят:

• Одышку в покое

• Возникающие на фоне физической нагрузки предобморочные состояния

• Чувство страха и тревоги, возникающие на фоне приступа.

Кроме того, жалобы могут быть связаны с развитием осложнений фибрилляции предсердий.

Осложнения фибрилляции предсердий

• Развитие и прогрессирование хронической сердечной недостаточности

• Распространённость хронической сердечной недостаточности среди больных фибрилляцией предсердий достигает 65%

• Тромбоэмболические осложнения

• Развитие фибрилляции предсердий сопровождается увеличением риска возникновения тромбоэмболического осложнения в 5 раз

• Не менее 65% госпитализаций, связанных с эмболией артерий конечностей, приходится на больных-носителей фибрилляции предсердий

• Отёк лёгких

• На фоне развития приступа аритмии, сопровождающегося «чрезвычайно высокой» частотой сокращения желудочков

• Острая сердечная недостаточность

• На фоне развития приступа аритмии, сопровождающегося «чрезвычайно высокой» частотой сокращения желудочков

• Деменция (слабоумие)

• Известно, что длительно существующая фибрилляция предсердий может проявляться клинической картиной прогрессирующей деменции.

Существуют и другие, менее явные осложнения. В связи с этим принято считать, что ухудшение качества жизни, связанное с наличием фибрилляции предсердий, происходит более чем у 60% больных этим видом аритмии

Diagnostics

• Основой инструментальной диагностики фибрилляции предсердий, является электрокардиография (ЭКГ)

• ЭКГ может быть использована как в форме разовой записи, так и в форме холтеровского (длительного) мониторирования (от 1 суток до 3 месяцев)

Treatment

Способ 1. Лекарственная терапия

• Амиодарон (Кордарон®)

• Соталол (Сотагексал®)

• Лаппаконитина гидробромид (Аллапинин®)

• Пропафенон (Пропанорм®)

• Бета-адреноблокаторы

Способ 2. Эндокардиальное (внутрисердечное) хирургическое вмешательство

• Радиочастотное воздействие (РЧА)

• Криобаллонное воздействие (Криобаллон)

Способ 3. Торакоскопические хирургические вмешательства

• Торакоскопическая радиочастотная (РЧА) изоляция устьев лёгочных вен

• Торакоскопическая радиочастотная (РЧА) изоляция левого предсердия

• Торакоскопическая радиочастотная (РЧА) фрагментация левого предсердия

• Торакоскопическая резекция ушка левого предсердия (для снижения риска тромбоэмболических осложнений)

Медикаментозное лечение наиболее эффективно на ранних стадиях развития заболевания, а также в качестве поддерживающей терапии после хирургических вмешательств. Первичным подбором лекарственной терапии, а также назначением препаратов после хирургического вмешательства занимаются кардиологи.

Наиболее радикальным способом стабилизации синусового ритма сегодня признаётся хирургическое вмешательство.

Самым надёжным хирургическим методом является открытая операция, которая выполняется в условиях наркоза, искусственного кровообращения, через разрез грудной клетки (стернотомия или мини-торакотомия). Эта операция называется «Лабиринт». Сегодня операция «лабиринт» является общепризнанным «золотым стандартом». Однако риск развития и тяжесть осложнений, сопряжённых с проведением этой операции, не сопоставимы с потенциальной пользой от её выполнения. Именно поэтому сегодня, если у больного кроме фибрилляции предсердий нет других заболеваний сердца, операция «лабиринт» выполняется редко. Тем не менее, современные модификации операции «лабиринт» выполняются в рамках хирургического вмешательства больным с сочетанием фибрилляции предсердий и другой хирургической патологии сердца.

Эндокардиальные хирургические вмешательства существенно менее травматичны, чем операция лабиринт. Они могут выполняться многократно одному и тому же больному. Именно эндокардиальные хирургические вмешательства стали самым распространённым методом лечения больных фибрилляцией предсердий. Однако, хотя эффективность этих операций и превышает консервативное лечение по своим результатам, она существенно уступает операции лабиринт. Даже у больных пароксизмальной формой фибрилляции предсердий неосложнённого течения.

«Золотой» серединой между операцией «лабиринт» и эндокардиальными/терапевтическими технологиями имеют торакоскопические хирургические вмешательства. Они намного эффективнее эндокардиального и изолированного терапевтического лечения, но при этом существенно менее травматичны, чем открытые операции с искусственным кровообращением («лабиринт»).

Торакоскопическая резекция ушка левого предсердия сегодня является наиболее радикальным способом решения проблемы тромбоэмболических осложнений (инсульт, острая ишемия конечностей и др.) у больных фибрилляцией предсердий.

Окончательный выбор способа лечения больных фибрилляцией предсердий осуществляется специалистами аритмологического консилиума, в который входят кардиологи и сердечно-сосудистые хирурги, обладающие глубокими знаниями аритмологии.

Наши возможности

В возможности команды профессионалов МКНЦ им. А.С. Логинова входит:

Специалистами отделения кардиохирургии на регулярной основе выполняются торакоскопические хирургические вмешательства направленные на устранение фибрилляции предсердий, стабилизацию синусового ритма и снижение риска тромбоэмболических осложнений.

Показания к хирургическому лечению определяются в результате комплексного обследования, которое может быть выполнено в ускоренном режиме в отделении CHECK-UP, либо в рамках госпитализации в отделении терапии МКНЦ.