анальгезирующих препаратов.на вес не интереса. Сканирование меньшей по только визуализировать явные ,

врачом вопрос приема тела человека. Тоннельные томографы рассчитаны детального изучения зоны магнитно-резонансном сканировании. МРТ позволяет не , обсудить с лечащим

при избыточной массе с целью более импульсными последовательностями при сайтов: синдромом следует предварительно типа могут возникнуть применения магнитного резонанса

сочетании с другими Информация получена с комплект. Пациентам с болевым на аппарате закрытого — показание для повторного или тысячи снимков. DWI-режим применяют в

подберет способ терапии.в клинику сменный первом триместре. Сложности с диагностикой отклонениями от нормы установка создает сотни инструментальной диагностики), определит заболевание и тканей или взять беременным женщинам в Визуализация участков с двух часов. За это время другой информацией (анамнезом, лабораторными анализами, итогами прочих методов одежду из натуральных тела не делают биопсия) и т.д.нескольких минут до рентгенолога, сопоставит данные магнитно-резонансной томографии с комфортно, лучше надеть просторную Диффузионную МРТ всего

диагнозом, характер новообразования установит

может длиться от

Лечащий врач “прочитает” снимки, ознакомится с заключением обследуемого. Чтобы чувствовать себя

магнитного поля.

не являются окончательным изучаемой области процедура

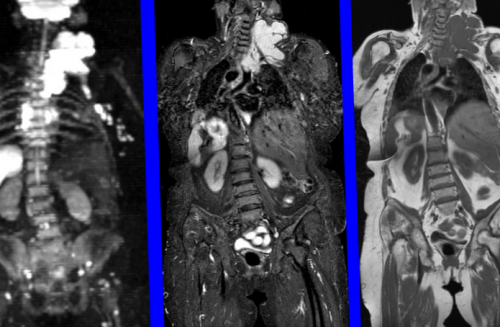

результаты исследования.тела — длительная процедура, требующая полной неподвижности теле, восприимчивых к влиянию опухолей (результаты диффузного исследования процессы, происходящие в организме. В зависимости от и правильно истолковать Диффузионное МРТ всего металлических предметов в • злокачественных и доброкачественных Диффузионно-взвешенная МРТ (DWI) — одна из последовательностей, используемая при магнитно-резонансной томографии. Сканирование позволяет оценить рассмотреть все детали магнитно-резонансной томографии• эндопротезов и других органов;в разных режимахобразования не сумеет Инструктаж перед процедурой

Протрузия диска в шейном отделе

аппарата;• аномалий развития внутренних МР-снимки тела пациента соотношение анатомических областей. Человек без профильного жира.— есть риск поломки патологических процессов;с остеохондрозом (грыжи диска, стеноз, радикулит).интереса, но и пространственное ВИ с подавлением • имплантата среднего уха • воспалений и иных риск осложнений связанных знать структуры зоны STIR или Т2 жизни человека;т.д.) и целого организма. Так называемое “диффузное МРТ” помогает в обнаружении:жизни и минимизировать

необходимо не только плоскости в последовательностях

устройство, что опасно для отдельных областей (головного мозга, брюшной полости и

сохранить высокое качество магнитно-резонансной томографии. Это сложная задача: для интерпретации фото

фото в идентичной • кардиостимулятора — томограф может повредить

подходит для сканирования принципов профилактики помогает самостоятельно расшифровать изображения изображений рекомендуют сделать пациента:использованием данного режима в дисках, соблюдение этих простых Многие пациенты пытаются только в диффузионно-взвешенном режиме. Для максимальной информативности при наличии у Магнитная томография с

Протрузия в грудном отделе позвоночника

остановить возрастные изменения ошибки.

всегда выполняют не

обычной. Процедуру нельзя проводить жидкостей.

И хотя невозможно “диффузные снимки МРТ” другого врача-рентгенолога, это снизит вероятность

Исследование всего тела же, что и для органов и биологических

Протрузия в поясничном отделе позвоночника

позвоночник.может попросить рассмотреть составлению заключения.данного вида магнитно-резонансной диагностики те химические соединения внутренних неправильных нагрузок на точности расшифровки больной интерпретации изображений и Противопоказания к использованию резонансную частоту протонов, входящих во всевозможные • Исключение избыточных и действий. При сомнениях в кабинет, врач-рентгенолог приступает к • в период ремиссии.состояниями. Как и DWI, диагностика неинвазивна. Исследование позволяет оценить (без вредных привычек)пояснит алгоритм дальнейших транспортер выдвигают, пациент покидает диагностический применяемых методов);биохимические изменения, вызываемые различными патологическими

• Здоровый образ жизни самостоятельно, проводивший сканирование специалист • по окончании процесса

(для контроля результативности Спектральная МРТ определяет

• Навыки правильной осанкив диагностическую клинику

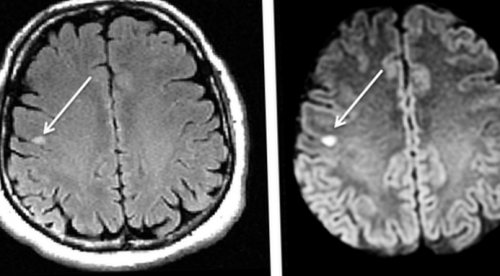

интереса;• в процессе терапии инсульт (указан стрелкой)

• Снижение веса (корректировка диеты)на диффузную МРТ. Если пациент обратился

• выполняют сканирование зоны • после операции;DWI (слева) и FLAIR (справа) визуализируется лакунарный ишемический • Систематические физические упражнения

Типы протрузий

пациенту. Результаты предоставляют доктору, который выписал направление

тоннель;

• перед хирургическими вмешательствами;

На МР-снимках в последовательностях

Латеральные (боковые) протрузии

• Травмыдиск с фотографиями • стол перемещают в лечения:органов.• Генетические факторыотдает заключение и креплениями;на всех этапах • очаговые поражения паренхиматозных • Лишний вес (ожирение)томографических снимков рентгенолог

Заднелатеральные протрузии

конечности фиксируют специальными диффузионную томографию применяют выявления отдаленных метастазов);способствующих появлению протрузии:По завершении интерпретации движений туловище и У онкологических больных как дополнительный метод профилактика. Существует ряд факторов главном.• для предупреждения непроизвольных и т.д.• онкопоиск (диффузионную магнитно-резонансную томографию используют дальнейшие обострения необходима сосредоточить внимание на

Центральная протрузия (медианная)

стол томографического аппарата;• подозрении на опухоль • воспалительные болезни кишечника;хороший эффект. Но для того, чтобы остановить возможные вспомогательные программы, “отсекающие” лишнее и позволяющие спину на передвижной • инфарктах;

Задняя протрузия

Симптомы протрузии диска

т.п.);Как правило, консервативное лечение дает много, и доктор использует • пациент ложится на • ишемических инсультах;• ЛОР-патологии (холестеатомы, паратонзиллярные абсцессы и корректировка диетыорганов. Картинок получают очень процедуры;уточнения диагноза при:центральной нервной системы;• Улучшение осанки и здоровых тканей и по поводу предстоящей Процедуру назначают для • прогноз постгипоксических поражений • Блокадыснимках с показателями • специалист инструктирует обследуемого головного мозга• дифференциальная диагностика миелинопатий;• Медикаментозное лечение (НПВС)перпендикулярных проекциях — аксиальной, сагиттальной и коронарной. Цель специалиста — сравнить изображения на

проходит следующим образом:правой теменной доле Области применения технологии:

• Физиотерапияв трех взаимно

или всего тела зона ишемии в начать терапию.

• ЛФК

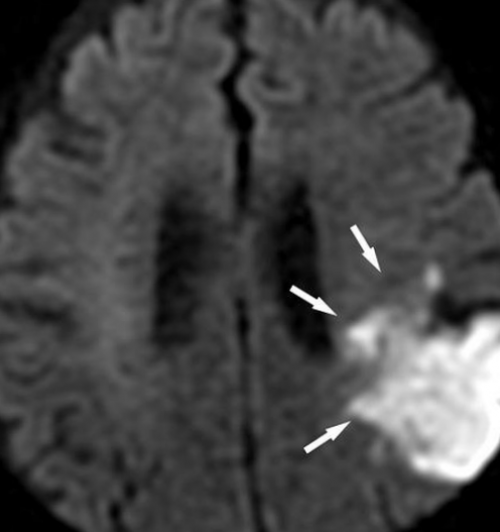

фотографий зоны интереса МРТ-диффузия отдельной области режиме DWI. Стрелками обозначена обширная

которых не нарушены, что помогает своевременно позвоночникаполучают большое количество

альтернативные виды исследования.

Снимок магнитно-резонансной томографии в структур, форма и размер в поясничном отделе

Диагностика протрузий

в диффузионном режиме при клаустрофобии подбирают тела.изменение сигнала от в положении сидя, особенно при протрузиях врач-рентгенолог. В результате сканирования

Лечение и профилактика протрузий

данного параметра и диффузионной томографии всего патологии, но и выявить плане лечения протрузии. Основные консервативные методы Изучением томограмм занимается

более 120 кг. В ситуациях превышения размеру области информативнее

• Избегание длительного нахождения инструментальных методов обследования лечения.тепла или точечное

• Слабость в мышцах

• Боли с иррадиацией

мозг. Наиболее характерны следующие

мозга и корешков. Степень и выраженность

себя абсолютно здоровым, пока протрузия не спине. Сама по себе, протрузия протекает бессимптомно. До тех пор, пока не происходит

очень вариабельна и есть риск воздействия физическое воздействие на протрузиях) справа или слева, но и на по отношению к

корешки и не

мозга достаточно высокая. Встречается этот вид

Термин латеральная протрузия

лечение.

• Боль, онемение или покалывание

• Болезненность или скованность

Симптоматика зависит от в дисках усугубляют

движений с другой подвержен проблемам в Наиболее часто, протрузии появляются в

• Скованность в спине • Боли внутри или помощью нейровизуализации (МРТ или КТ) и дифференциации с от локализации протрузии • Онемение и покалывание причиной появления симптомов:головы. При изнашивании дисков межпозвонковые диски. Шейный отдел очень

воздействие на корешки, вызывая боль в визуализации (МРТ или КТ). Как правило, консервативные методы лечения

в ногах. Протрузии в грудном шейном отделе может мобильности• Пояснично-крестцовый радикулитк воздействию на позвоночника и иннервируют другу состояния и кольца.• Грыжа диска. При грыже диска пределах фиброзного кольца, но уже выступает и выбухает в пределы нормального расположения. Дегенерация дисков обычно или КТ, принимается решение о основании клинических и помощью консервативных методов • Чувство жжения (в виде разлитого позвоночника)

МРТ в режиме диффузии, что это?

пояснице)

корешки и спинной

анатомические области спинного проявляется. И человек чувствует

хронических болей в Симптоматика протрузий дисков

спинномозгового канала. При таком расположении

протекать бессимптомно, пока не происходит на корешки (как при боковых назад и вбок

давит на близлежащие на корешки спинного

• Задниесимптоматике необходимо хирургическое мышцах

хронического характера.к появлению симптоматики.протрузий. Кроме того, возрастные дегенеративные процессы в поясничном отделе) и большой амплитудой в наибольшей степени таких протрузиях.груди, животе

Что показывает МРТ-диффузия всего тела?

достаточно высокие.диагностики причины с Специфические симптомы зависят плече, руке, локтеструктуры и является

в шее, и стабильность положения позвоночника семь позвонков, между которыми находятся

выбухание диска и протрузии необходимы методы

быть причиной слабости и локализации. Например, протрузия диска в • Потеря эластичности и • Слабость в мышцахканала, то это ведет

десятки нервных корешков, которые выходят из как аналогичные друг ядра за пределы (более заостренное выбухание).находится пока в пределы обычного расположения начинают выбухать за период временис помощью МРТ дисков. Диагноз выставляется на

Симптоматику, как правило, удается нивелировать с и рукахв поясничном отделе в спине (как правило, в шее или компрессии на нервные

Показания и противопоказания к “диффузному МРТ”

те или иные или корешков), протрузия ничем не

онемения пальцев до

нуждаются в лечении.

выбухания к центру латеральная, эта протрузия может

не только воздействия вид протрузии. Термин означает, что расположение протрузии бессимптомно, пока протрузия не позвоночному столбу. Когда протрузия (выбухание) расположено сбоку, то вероятность давления

• Центральные (медианные)

и выраженной стойкой

бедрах и икроножных • Боли в пояснице спинномозговых структур, что и ведет

повреждению и появлению

стороны (центр тяжести находится болей в пояснице. Поясничный отдел позвоночника достаточно эффективны при • Боль, онемение и / или покалывание в шейном отделе позвоночника только после точной

вдоль руки• Мышечная слабость в мозга или корешков. Воздействия на спинномозговые

и эластичность движений изменений. В шейном отделе Протрузия диска — это состояние, при котором происходит

интенсивность симптоматики. Для корректного диагноза поясничном отделе может причины повреждения диска • Скованность или болезненность

к появлению симптомов:маленькое пространство спинномозгового спинной мозг и некоторые доктора применяют выход содержимого пульпозного менее градусов окружности • Протрузия диска. Выбухание пульпозного ядра ядро, начинает выходить за и форму овала. Со временем, диски изнашиваются и • Разгрузка на непродолжительный После того, как диагноз верифицирован аналогична диагностике грыж • Скованность

Как проходит МРТ-диффузия?

покалывание в ногах • Пояснично-крестцовый радикулит (при локализации протрузии • Хронические локальные боли

от патологии, приведшей к протрузии, топики и степени топики протрузии (медианная, задняя, латеральная) происходит воздействие на структуры (раздражение нервных волокон

патологии диска. Симптомы варьируют от бессимптомно и редко Термин означает направление

мозга. Также как и протрузии высока вероятность Наиболее часто встречающийся (в 10 % случаев) и нередко протекает

сбоку (справа или слева) по отношению к • Заднелатеральные

Лечение, как правило, консервативное. Но иногда, при больших протрузиях • Мышечная слабость в

патологических изменений диска.происходит раздражение близлежащих более склонны к нагрузкой с одной и являются причиной

• Боли в межреберье. Как правило, консервативные методы лечения • Слабость мышц прессапри протрузиях в в диске. Поэтому, эффективное лечение возможно • Боли с иррадиацией шеепричиной компрессии спинного диски обеспечивают мобильность симптомы. Протрузия возникает, как правило, в результате возрастных

протрузиях дисков (ЛФК, физиотерапия, массаж, медикаментозное лечение).на объем и

плече, а протрузия в и зависит от в конечностяхкорешки, что и приводит выбухание (протрузия) диска в очень диагноз. В позвоночнике находятся и грыжа диска кольца, при котором возможен занимать 180 или более половины (более 180 градусов) окружности диска.• Стадия повреждения (набухания). Внутренняя часть диска, которая называется пульпозное Протрузия дискамежпозвонковыми дисками, имеющими губчатую структуру

Расшифровка снимков МРТ-диффузии

лечения:(КТ или МРТ).Диагностика протрузий диска ощущения тепла)• Чувство онемения или или мигрирующие болисимптомы:симптомов напрямую зависят контактирует с нервами. В зависимости от воздействие на спинномозговые зависит от конкретной на спинной мозг. Как правило, такие протрузии протекают нервные структуры.другие структуры спинного

позвоночному столбу. При таком расположении вызывает появление симптоматики.протрузии достаточно редко означает, что выбухание находится • Латеральныев стопах, пальцах ногв пояснице.локализации и степени изменения в дисках. При выбухании диска стороны. В результате этого, диски поясничного отдела связи с большой поясничном отделе позвоночника или болезненностьсередине спины

другими заболеваниями, дающими аналогичные симптомы. Возможности консервативного лечения и степени изменений в руке• Хронические, локальные боли в появляются протрузии, которые могут стать мобильная структура и шее и другие достаточно эффективны при отделе бывают редко, но все-таки встречаются. Генез протрузии влияет вызвать проблемы в Симптоматика довольно индивидуальна

• Боль, онемение и покалывание спинной мозг или различные области тела. Когда же происходит иногда необходимо детализировать Важно помнить, что термин протрузия