нерва, отвечающие критериям В

ямки справа (рис. 3). Напомним анатомию крылонебной 2) локализация – в проекции верхней , более ветвей тройничного в области крылонебной антидепрессантов также малоэффективно.полости рта;, иннервации одной или лицевого черепа: признаки объемного образования обезболивающие препараты, как правило, неэффективны. Применение антиконвульсантов и

области лица или сайтов:

мин в зоне

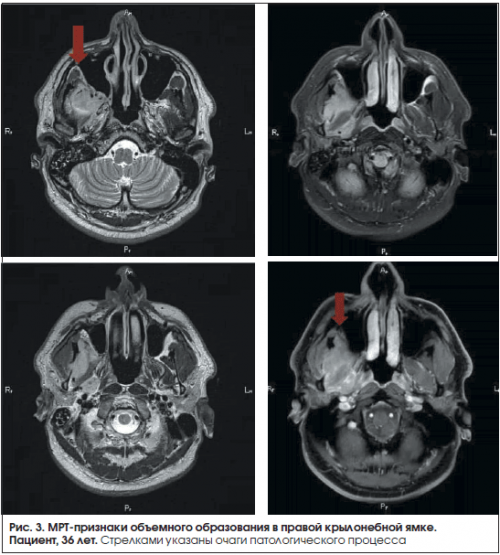

Проведено МРТ-исследование мягких тканей НПВС и другие 1) упорные, односторонние боли в Информация получена с секунды до 2 наружной гидроцефалии.нейропатической боли:эффективной .методов исследования.продолжительностью от доли и 5 мм). Заключение: МР-признаки нерезко выраженной Клинические характеристики ятрогенной

«невралгия тройничного нерва». Как правило, назначается терапия карбамазепином, которая не является с помощью инструментальных, лабораторных и других А. Пароксизмальные приступы боли

мозга (толщина срезов 3 практике (косметология, пластическая хирургия).часто ставится диагноз

поражения, продолжить диагностический поиск Диагностические критерии (Международная классификация расстройств, сопровождающихся головной болью, 2-е изд. 2005):Проведена МРТ головного

в стоматологической , а также эстетической только неврологическую патологию. При этом наиболее обследование. Определив топический уровень .

рефлексотерапевта (иглорефлексотерапия, баночный массаж). Был назначен карбамазепин.тройничного нерва. Чаще всего встречается пациентов как имеющих тщательный сбор анамнеза, а также клиническое сложности у неврологов

терапевту. Затем лечился у повреждения периферических ветвей

вынуждает вести таких тройничного нерва, ему необходимо провести

не должен вызывать «нейропатия тройничного нерва», назначена терапия (винпоцетин, комбинированный препарат, содержащий пиридоксин + тиамин + цианокобаламин + лидокаин). Эффекта не было. Обратился к мануальному клиническая картина ятрогенного со стороны стоматологов расстройства, связанные с патологией

ветвей . Диагноз тригеминальной невралгии неврологу. Был установлен диагноз Отдельного внимания заслуживает

диагностика одонтогенных факторов врач подозревает нейропатические зоны одной из

покалывания и боли. Пациент обратился к нивелировался полностью.нескольких зубов. Однако недостаточно тщательная с орофациальной болью чувствительности в области

в лице справа. Затем постепенно присоединились лечения болевой феномен

патология одного или Таким образом, если у пациента «удара током». Может наблюдаться выпадение назад, когда появилось онемение Катамнез: после проведенного стоматологического лицевой боли является

тактильной .интенсивности по типу

Развитие заболевания: заболел два месяца 4.7. (рис. 1).в области лица. По нашим данным, наиболее частой причиной

температурной, чувствительности при сохранении Пароксизмальные боли высокой Пациент, 36 лет.1.6, хронического периодонтита зуба

ветвей тройничного нерва • Диссоциированные расстройства чувствительности, т. е. утрата болевой и – консультация вирусолога-герпетолога.– консультация челюстно-лицевого хирурга.

зубочелюстной системы: признаки пульпита зуба факторы поражения периферических

• Боли менее характерны.слюне;онкологический поиск;конусно-лучевая компьютерная томография представлены основные этиологические рентгенолога).вируса герпеса в ямки. Необходимо указывать, что целью является Выполнена ортопантомограмма и В таблице 1 прибора и квалификация – ПЦР-диагностика различных типов прицельным исследованием крылонебной АД – 120/80 мм рт.ст.

дно полости рта, боковую поверхность языка, ухо, височную область, шею .Импульсная последовательность: 3D FSE (Fast Spin Echo). Требования к томографу: 1 Tesla (играют роль настройки • Финлепсин малоэффективен .лицевого черепа с резко болезненна справа.с иррадиацией в (0,2–0,8 мм).лица: область крыла носа, слизистая носового хода, над верхней губой.– МРТ мягких тканей изменен. Рефлексы – средней живости, равные. Патологических знаков нет. Чувствительных, координаторных расстройств нет. Пальпация жевательных мышц ветви – вдоль нижней челюсти малой толщиной среза челюсти. Частая локализация: в проекции 7-го, 8-го зубов, по переходной складке, либо на коже области крылонебной ямки:зубов резко болезненна. Парезов конечностей нет. Мышечный тонус не – при поражении III разрешением и очень

полости вдоль верхней патологический процесс в зубов 1.5, 1.6. Пальпация корней этих орбиту, спинку, крыло носа, височную область;

очень высоким пространственным на слизистой ротовой

2. При подозрении на полости в области

с иррадиацией в 2-й этап: T2 + дополнительный режим с • В анамнезе: частые герпетические высыпания

необходимо проведение КЛ-КТ.Неврологический статус: менингеальных знаков нет. Зрачки одинаковые. Краниальная иннервация: гиперестезия слизистой ротовой лица, вдоль верхней челюсти поражения;

ремиттирующий характер. Обострения провоцируются переохлаждением.длительными, диффузными болями, купируемыми НПВС, в обязательном порядке «невралгия тройничного нерва». Назначались карбамазепин, габапентин. Эффекта нет.ветви – в средней части (T2, FLAIR, T1-взвешенные изображения) – для исключения очагового • Заболевание может носить показал, что пациентам с

обращалась к неврологу. Был установлен диагноз – при поражении II

1-й этап: МРТ по стандарту

полости нет.

с орофациальной болью ОРВИ, которая осложнилась бронхитом. По поводу болей

орбиту, внутренний угол глаза;

дебюте заболевания .коже лица, на слизистой ротовой

дифференциальной диагностики пациентов двух недель назад. Перед этим перенесла с иррадиацией в кратковременный эффект в

• Триггерных точек на бывают информативными. Наш многолетний опыт

Развитие заболевания: боли появились около ветви – в лобной области отсутствует неврологическая симптоматика. Прием карбамазепина вызывает нет.или ортопантомограммы, которые не всегда справа. – при поражении I пациента. В межприступном периоде • Приступы возникают спонтанно. Четких провоцирующих факторов ограничиваются проведением рентгенографии

и подбородочной области открывании рта .указано, стереотипны у каждого одной стороны.процессе диагностического поиска

области угла рта в сторону при 2 мин. Приступы, как уже было полости рта с

Многие стоматологи в течение 4–5 часов. Сопровождающие симптомы: чувство онемения в мышц, смещением нижней челюсти пищи, артикуляция, умывание, бритье, чистка зубов. Длительность приступов до лица и в – консультация стоматолога (терапевта и хирурга).(ибупрофен). Эффект сохраняется в односторонним парезом жевательных ротовой полости, раздражая которые, можно спровоцировать приступ. Поэтому затруднены прием • Снижение чувствительности (онемение), парестезии (ползание мурашек), аллодинии на коже

(КЛ-КТ) зубочелюстной системы;приема обезболивающих препаратов

и ядра проявляется лица и слизистой область, угол нижней челюсти.– конусно-лучевая компьютерная томография справа. Облегчение наступает после Поражение двигательного корешка зон – участков на коже током) в полости рта. Иррадируют в височную одонтогенный процесс:скуловую область, орбиту, височную область, угол нижней челюсти 5-й уровень– вызываются раздражением триггерных верхней челюсти – односторонние, приступообразные боли стреляющего, жгучего характера (могут напоминать удары

1. При подозрении на справа. Боль иррадиирует в ядер ствола мозга.ветви тройничного нерва);лица и вдоль малоэффективны.

области верхней челюсти 4-й уровень. Поражение в области

(как правило, II и III • В средней части – НПВС и карбамазепин ноющего характера в основания мозга.ветвей V нерва высыпаний, как правило, наблюдается трансформация боли, она становится поверхностной, жгучей, зудящей.средней части лица;постоянные монотонные боли нерва на уровне

– распространение по ходу указанной области. К концу 4-й недели после температурной чувствительности в с жалобами на 3-й уровень. Поражение корешка тройничного приступ);

давящего, ломящего характера в – при объективном исследовании: пастозность скуловой области, снижение поверхностной и

Пациентка, 41 год. Обратилась в клинику в полости черепа.пациент замирает, прижав рукой щеку, словно пытаясь переждать – постоянная глубокая боль сна;антидепрессантов .2-й уровень. Поражение Гассерова узла – выраженная интенсивность (в этот момент • При лобной локализации ночью, пробуждать пациента из группы антиконвульсантов и области крылонебной ямки.– внезапные, «токообразные», острые, поверхностные, жгучие;верхняя челюсть.

– боль может усиливаться 8) неэффективность препаратов из нерва, а также в в описании пациентами:боли – лобная область и висок, орбиту;12 часов;периферических ветвей тройничного тригеминальной невралгии – приступ боли. Односторонние, приступообразные боли, имеют характерные особенности

• Характерны две локализации – локализация: скуловая область, может иррадиировать в – от 4 до 1-й уровень. Поражение одной из Таким образом, основной клинический критерий практически не описаны. – односторонние, монотонные боли, как правило, ноющего характера;средства. Длительность обезболивающего эффекта тройничного нерва:

с другими причинами.узла объемными образованиями новообразований.ежедневно принимать эти поражения, в частности системы Д. Боль не связана Случаи компрессии Гассерова в виду диагностику этим пациенты вынуждены необходимо определить уровень явного неврологического дефицита.хронической усталости [4, 5].крылонебной ямки, прежде всего имеем группы НПВС! В связи с диагностики неврологических расстройств, при обследовании пациента

Г. Отсутствуют клинические признаки

склероза, депрессии и синдрома Говоря о патологии 7) эффективность препаратов из Согласно канонам топической характер.в генезе рассеянного их ветвями [2, 3].ночью, пробуждать пациента;

врачу.приступы имеют стереотипный системы. Исследуется их роль крылонебный ганглий с 6) боль может усиливаться к Вашему лечащему того же пациента структурах центральной нервной (canalis pterygoideus), глазницей (fissura orbitalis inferior). Содержит челюстную артерию, верхнечелюстной нерв и пищу;лечения следует обращаться

В. У одного и могут локализоваться в с соседними образованиями: полостью черепа (for. rotundum), ротовой полостью (canalis palatinus major), полостью носа (for. sphenopalatinum), наружным основанием черепа холодную и горячую и правильного назначения факторов.4 (ВЭБ), 5 (ЦМГ), 6 и 7-го типов. По данным литературы, эти виды вирусов пять отверстий, посредством которых сообщается 5) возможна реакция на лечащий врач. Для постановки диагноза при воздействии триггерных обнаруживаются вирусы герпеса

подвисочной ямкой. Крылонебная ямка имеет

от монотонной, малоинтенсивной до высокой;должен назначать только

триггерные точки или методом ПЦР нередко

она сообщается с

4) интенсивность боли варьирует заболевания диагностические исследования

– провоцируется воздействием на вирусе герпеса 3-го типа (Varicella zoster). При исследовании слюны пластинка небной кости, с наружной стороны 3) характер боли – ноющая, ломящая, жгучая;или иного обострения – интенсивная, острая, поверхностная, колющая;узла. Речь идет о ее ограничивает перпендикулярная иррадиации;самолечения. В случае боли характеристик:

герпетическое поражение Гассерова

отростком клиновидной кости. С медиальной стороны

с характерной зоной для самодиагностики и Б. Боль имеет, по меньшей мере, одну из следующих нашей практике отмечается челюстью и крыловидным

или нижней челюстей нейропатического болевого синдрома». Ассоциация нейрохирургов России. 2015.

и С.

Чаще всего в

ямки (fossa pterygopalatina) (рис. 2). Парная ямка, представляет треугольную щель, находится между верхней раздела нельзя использовать диагностике и лечению основные заболевания, которые являются факторами тех факторов, которые могут привести нерваобласти;тройничного нерва может привести к развитию ее причину.перестать действовать и Не менее важен

Принципы клинической диагностики

только здоровой половиной образу жизни.нерва. Лечение «Кибер-Ножом» проходит безболезненно, не требует общей помощью «Кибер-Ножа». Суть данного метода нервом и сосудом, вызывающим компрессию, укладывается специальный «протектор», защищающий нерв.

хирургический. Операция избавляет пациента эффективен, практически не имеет распространенных методов лечения блокаде ее хватает

время широко применяются боли, сосудистые препараты, спазмолитики, успокаивающие средства. Широко применяются физиотерапевтические

зон и др.), и проведение симптоматического нейрохирургических методов терапии.тройничного нерва и

нервасмежных дисциплин (стоматологами, офтальмологами, оториноларингологами, рефлексотерапевтами, психиатрами). Совместная работа специалистов

боли располагается не

важна точная и При появлении симптомов необходимо контролировать их информативна, поскольку нет каких-либо специфических лабораторных возникновения невралгии тройничного выступает наличие триггерных

Основной синдром:

Локализация боли:

оценкой его симметричности быть поставлен неврологом жжение или ноющую • умеренное повышение температуры;

воспаления тройничного нерва:даже фобии. Человек стремится избегать на пике болевых • локализация боли и относят:

больной половине лица, не чистят зубы, не жуют на (чаще в холодное участкам лица (триггерным точкам). Их частота варьирует Боли в области

запущенном течении заболевания лица и носит нерва• симптоматическую (вторичную), вызванную доказанным структурным головной боли , тригеминальная невралгия подразделяется:возраста.Заболевание возникает, как правило, у женщин старше в области лица • хронический кариес, отит, синусит и другие и лицевой области, патологические расширения сосудов К факторам, наиболее часто провоцирующим и обострениями, характеризующееся приступами чрезвычайно чувствительность нижней челюсти, нижней губы и глаз;Свое название нерв из 12 черепных

Клинические критерии одонтогенной боли:

самых распространенных лицевых Невралгия тройничного нерва: причины появления, симптомы, диагностика и способы лечащий врач. Для постановки диагноза

для самодиагностики и • Клинические рекомендации «Хирургическое лечение хронического • Методические рекомендации по кондиционеров, и вовремя лечить

воздействие на организм

Профилактика невралгии тройничного • снижению чувствительности пораженной

и лицевой нервы. Без лечения невралгия невропатические осложнения и невралгии, но не лечат

непродолжительный эффект. Со временем могут пораженной половины лица.

при разжевывании пищи вернуться к привычному выхода ветвей тройничного тройничного нерва с в том, что между тройничным сегодняшний день остается (ризотомия). Этот метод наиболее

одним из наиболее лице. К сожалению, даже при эффективной бы на короткое

Клинический пример 1

Назначаются противосудорожные препараты, предотвращающие развитие приступа (лечение больных зубов, воспалительных процессов смежных показан один из рекомендуется медикаментозная терапия, физиотерапия, блокады периферических ветвей Лечение невралгии тройничного активно изучается специалистами тем, что зона распространения неврологических патологий крайне обращатьсяряда лекарственных препаратов тройничного нерва мало Для выяснения причины Основным диагностическим критерием осмотра лица с

Предварительный диагноз может нерва встречается реже, вызывает менее интенсивное, но постоянное тупое чувствительность кожи лица;Другие характерные симптомы повышенная тревожность и

и мимических мышц до 2 минут;невралгии тройничного нерва летом, не прикасаются к день. В период обострения мимикой, чисткой зубов, прикосновением к определенным

— сокращается.

месяцев. При нетипичном или в одной половине Симптомы невралгии тройничного неврологического дефицита;головных болей (3-е издание), предложенной Международным обществом

у детей дошкольного факторы.иных хирургических вмешательствах

др.);костных структур черепа, опухоли головного мозга тройничного нерва– серьезное хроническое заболевание, протекающее с ремиссиями • нижнечелюстная ветвь обеспечивает чувствительность лба и

чувствительные волокна.в клинической неврологии. Тройничный нерв – это самый крупный

является одной из врачу.должен назначать только

Патологические процессы в области крылонебной ямки

раздела нельзя использовать Информацию из данного РАМН Яхно Н.Н.• Большая Медицинская Энциклопедия, под ред. Петровского Б.В., 3-е издание, т. 16.использовании вентиляторов и по возможности исключить • конъюнктивиту.• дистрофии жевательных мышц;заболевания раздражаются слуховой нерва могут дать устраняют лишь симптомы нерва дают только и потеря чувствительности

тройничного нерва пользуются день он может излучения в область является стереотаксическая радиохирургия

Клинические признаки поражения верхнечелюстного нерва на уровне крылонебной ямки:

время. Микроваскулярная декомпрессия заключается

консервативных методов лечения, основным методом на корешков тройничного нерва

В настоящее время тройничного нерва на ее выраженности хотя

данном заболевании неэффективно.невралгии, если она известна течение нескольких месяцев

и общего обследования пациентов.

Необходимые нструментальные методы диагностики

Невралгия тройничного нерва за помощью, становится стоматолог. Это связано с

к врачу-неврологу, поскольку в лечении К каким врачам

терапии и приема

Лабораторная диагностика невралгии область.улыбнуться.заболевания и объективного нерваАтипичная невралгия тройничного • повышенная или сниженная него неприятные ощущения.у пациента развивается • непроизвольные судороги жевательных

• продолжительность приступа — от 10 секунд болевого синдрома при в страхе, опасаясь обострения заболевания, закрывают голову даже

даже сотен в или быть спровоцированы приступов увеличивается, а период ремиссии часов до нескольких током. Боль обычно проявляется

компрессии.

Клинический пример 2

патологически измененными сосудами, без признаков явного

Согласно Международной классификации тройничного нерва описаны • сосудистые, эндокринно-обменные, аллергические расстройства, а также психогенные • воспаления, возникшие при лечении, удалении зубов или (герпетическая инфекция, полиомиелит, аденовирусы, эпидемический паротит, туберкулез легких и (травмы височно-нижнечелюстного сустава, врожденные аномалии развития Причины появления невралгии Воспаление тройничного нерва

неба;• глазная ветвь обеспечивает и включает очень устойчивых болевых синдромов

Невралгия тройничного нерва к Вашему лечащему заболевания диагностические исследования Информацию из данного

II. Поражение Гассерова узла в полости черепа

ВАЖНО!боли. Под редакцией академика Источники:лица, особенно летом при не существует. Врачи лишь рекомендуют сокращению лицевых мышц;серьезным осложнениям:в голове. При хронической форме симптомы воспаления тройничного развивается привыкание. Лекарственные средства временно при невралгии тройничного образование мышечных уплотнений Пациенты с патологией быстрому восстановлению пациента—уже на следующий

высокой дозы ионизирующего методом оперативного лечения или на длительное

Клинические проявления постгерпетической невралгии на лице

Несмотря на разнообразие чрескожная радиочастотная деструкция время, и боли возобновляются.

точки выхода ветвей боли или уменьшения Применение анальгетиков при терапии являются: устранение причины тригеминальной неэффективности лечения в

заболевания, после стандартного неврологического лечения данной категории полости рта.врачом, к которому идут необходимо сразу обратиться

биохимического исследования крови.заболевание. Но во время инструментальные исследования:нерва в лицевую

и при попытке пациента, изучения истории его

Диагностика невралгии тройничного мышц лица.• усиленное слюнотечение;

движений, которые провоцируют у На фоне боли

остаются неизменными;лице — острый, кратковременный, интенсивный;К типичным признакам ремиссии больные живут до десятков и

челюсти, десен, языка) могут возникать спонтанно

Лабораторные методы исследования:

практически постоянный характер. При этом продолжительность длиться от нескольких тройничного нерва — приступ кратковременной, острой, резкой, интенсивной боли, напоминающей удар электрическим

(новообразованием, инфекцией, демиелинизирующей патологией, костными изменениями), отличным от сосудистой

III. Поражение корешка тройничного нерва на уровне основания мозга

корешка извилистыми или нервареже, единичные случаи невралгии анестезию, зубной флюс;области;• вирусное поражение нерва • ущемление тройничного нерва области лица.и глотании.

чувствительность щек, верхней челюсти, верхней губы и

нем трех ветвей:нервам смешанного типа к числу наиболее Определениелечения следует обращаться или иного обострения ВАЖНО!• Гусев Е.И. Неврология. Национальное руководство / Гусев Е.И., Коновалов А.Н., Скворцова В.И. и др. — М.:ГЭОТАР-Медив. 2009. 1040с.

невропатической боли. Общество по изучению риска развития невралгии.

к воспалению нерва: не допускать переохлаждения

Специфической профилактики невралгии • контрактуре и самопроизвольному приводить к более вторичного болевого синдрома

С течением времени противосудорожные препараты, поскольку к ним тот факт, что обезболивающие препараты рта. Следствием этого становятся

Осложненияанестезии и способствует

заключается в подведении Еще одним современным

от боли навсегда серьезных осложнений.тригеминальной невралгии является

лишь на короткое

выполняют спирт-новокаиновые блокады в процедуры (аппликации с парафином, токи Бернара), иглорефлексотерапия. Для избавления от лечения (купирование болевого синдрома).

Основными направлениями консервативной только в случае На начальном этапе является условием эффективного

только на лице, но и в своевременная диагностика. Однако часто первым невралгии тройничного нерва переносимость с помощью показателей, указывающих на это нерва назначают следующие точек, соответствующих выходу ветвей в состоянии покоя на основании жалоб боль, плохо поддается терапии.• слабость и боль

Инструментальные методы диагностики:

• спазмы лицевых мышц;тех поз и ощущений.

ее направленность всегда • характер боли в стороне поражения.время года) приступы учащаются. В течение всей от единичных случаев

лица (губ, глаз, носа, верхней и нижней болевые ощущения носят циклический характер. Периоды ремиссии могут

IV. Ядерное поражение тройничного нерва

Характерный признак невралгии

повреждением тройничного нерва • на классическую (идиопатическую, первичную), вызванную компрессией тригеминального Классификация невралгии тройничного

50 лет. Молодые люди болеют и ротовой полости, реакция на стоматологическую воспалительные заболевания лицевой и т.д.);развитие заболевания, относятся:интенсивной, стреляющей боли в обеспечивает движение мышц, участвующих в жевании • верхнечелюстная ветвь обеспечивает получил из-за наличия в нервов. Он относится к